食品表示での添加物表示とは

食品添加物について

食品添加物と聞くと、合成着色料や保存料など化学薬品的なものを思い浮かべる方も多いと思います。

日本人は世界一消費者が厳しいと言われるほど、この食品添加物について拒否反応を示す方もいらっしゃいますが、食品添加物を悪に仕立て上げて、健康を叫ぶことは私は良いとは考えていません。

なぜなら、「表示しなくていい添加物がある」や「無添加こそ最高」を言われる方のうち、食品添加物について正しく深く知識を持たずにメディアや書籍、WEBサイトなどから得た情報でイメージで語られることが多かったからです。(と、書く私も昔その一人でした)

実際のところ、現在の一般的な加工食品で、全く添加物を使用せずに作られている食品を見つけることは非常に困難です。

なぜ困難なのか。

ここでは、食品表示の作り方を解説していきますが、同時に食品添加物がどのように使われているか、表示されているかを学んでいただきたいと思います。

食品添加物となるもの

まず、食品添加物と言われるものを整理していきます。

食品添加物の種類

| 指定添加物 | 432品 |

| 既存添加物 | 365品 |

| 天然香料 | 約600品 |

| 一般飲食物添加物 | 約100品 |

※平成25年時点(指定添加物などは追加・削除されているのでこの品数は変動しています。)

これだけの品数があります。

多いと見るか少ないと見るかは個々の判断にお任せしますが、食品に使用される添加物は、全てが着色料や調味料のように表に出てくるものだけではありません。

例えば缶詰みかんに使用される塩酸など加工助剤と言われるものがあり、これらは最終製品には残存せず表示されないものが多数あります。

指定添加物とは、厚生労働省が安全性を評価した上で、厚生労働大臣が指定した添加物のことで、保存料で使われるソルビン酸や甘味料のキシリトールなど、いわゆる科学的な添加物が多く含まれています。

既存添加物とは、日本国内で古くから使用され、長年の食習慣によって例外的に認められている添加物をさします。例えば栗甘露煮にクチナシの実を入れるクチナシ色素や、豆腐の凝固剤(にがり)が含まれています。

天然香料とは、動植物から抽出された天然の香料です。香りは食品を判断する上で非常に重要な基準になります。

例えば、桃のゼリーを食べても桃の香りがなかったら、何を食べているかわかりません。

そこに桃の香料で香りづけされると「食感+香り」で、美味しい桃ゼリーと認識します。(桃の香りは非常に弱いので香料を加えることが多くあります)

これに使用される香料が桃から抽出された天然香料です。

一般飲食物添加物とは、オレンジジュースやにんじんジュースなど、一般的には食品として飲食されているものを添加物として使用することをいいます。

例えば、ケーキに赤い色付けをしたい時、にんじんジュースを使用したとします。するとこれは添加物とされ、着色料(にんじんジュース)などと表示することになります。

このように、知らず知らずのうちに食品添加物のお世話になっていることが多数あります。

基本的な表示方法

では、食品添加物の表示方法について。

新しくなった食品表示法では、食品添加物についての表示ルールが大きく変わりました。

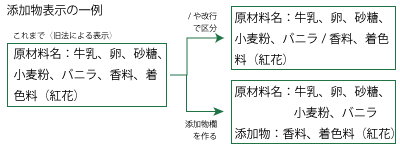

食品原材料と添加物の表示順は一緒ですが、これまで食品原材料に続けて書いていたものを明確に分けて書くことになりました。

これによって、消費者はどこまでが食品原材料で、どこからが添加物なのかを簡単に見分けることができます。

また、パンなどこれまで食品原材料と添加物わけずに表示していた一部食品も、食品表示法に変わったことにより、新しい表示ルールに沿って表示する必要があります。

添加物の表示名は、一般的な名称や簡略名で表示することになります。

表示に注意が必要な添加物

添加物の表示名は、一般的な名称や簡略名で表示すると書きましたが、実はここからが難しくなるところです。

一定の用途で使用した添加物は用途と物質名を併記して書く必要があるのと、一括名で表示しても良いとされているものがあります。

用途と物質名を併記して書く必要がある8つ

| 用途 | 物質名(一例) | 表示例 |

| 甘味料 人工甘味料又は合成甘味料 |

サッカリンNa | 甘味料(サッカリンNa) |

| 着色料 | べに花 | 着色料(べに花) |

| 保存料又は合成保存料 | しらこたん白 | 保存料(しらこたん白) |

| 主として増粘の目的の場合は増粘剤又は糊料 主として安定の目的の場合は安定剤又は糊料 主としてゲル化の目的の場合はゲル化剤又は糊料 |

グァー アマシード ペクチン |

増粘剤(グァー) 安定剤(アマシード) ゲル化剤(ペクチン) |

| 酸化防止剤 | ビタミンC | 酸化防止剤(V.C) |

| 発色剤 | 亜硝酸Na | 発色剤(亜硝酸Na) |

| 漂白剤 | 次亜硫酸Na | 漂白剤(次亜硝酸Na) |

| 防かび剤又は防ばい剤 | OPP | 防かび剤(OPP) |

これらの用途に使用した場合は、この表示ルールに沿って表示する必要があります。

次に、一括名で表示しても良いとされている添加物です。

これは同じ用途で複数の添加物を使用した場合、物質名に変えて一括名で表示できるとされているものです。

全部で14種類あります。

一括名で表示する添加物

| イーストフード | |

| ガムベース | |

| かんすい | |

| 苦味料 | |

| 酵素 | |

| 光沢剤 | |

| 香料、合成香料 | |

| 酸味料 | |

| 軟化剤 | |

| 調味料 | 調味料(アミノ酸)や調味料(アミノ酸等)などと表示する |

| 凝固剤 | 豆腐用凝固剤 |

| 乳化剤 | |

| pH調整剤 | 水素イオン濃度調整剤 |

| 膨張剤 | ベーキングパウダーやふくらし粉でも可 |

ベーキングパウダーのことを「BP」と表示しているものを見かけることがありますが、これでは一般の消費者はわかりません。

正しい方法で表示してください。

筆者 田添正治

「正しい食品表示ラベルの作り方」トップへ戻る

| <<「正しい食品表示ラベルの作り方/原材料名」 | >> 「正しい食品表示ラベルの作り方/添加物その2」 |

スポンサーリンク